現在、全国の都市圏においては、広く自動改札機が普及している。自動改札機も日々進歩していて現在ではパスネットに参加している関東の20社局では2枚投入対応機も珍しくなくなっている。ここではオムロンの技報を基に使用者としての視点も交えながら書いてみようと思う。なお、写真についての表記は左が京王仕様。右がJR仕様で、空段も含めて●段目と示した。

現在、全国の都市圏においては、広く自動改札機が普及している。自動改札機も日々進歩していて現在ではパスネットに参加している関東の20社局では2枚投入対応機も珍しくなくなっている。ここではオムロンの技報を基に使用者としての視点も交えながら書いてみようと思う。なお、写真についての表記は左が京王仕様。右がJR仕様で、空段も含めて●段目と示した。

自動改札機の第1号は、プロジェクトX等でご存知の方も多々いると思うが、阪急北千里駅に設置されたものである。当時は自動改札に戸惑う旅客も多く、直接現金を投入する者も珍しくなかったようである。詳しくはプロジェクトX(DVDで発売されているようです)を参照されたい。開発にはパンチ穴方式を国鉄に嫌われるなどの紆余曲折を経て、最終的に現在の磁気方式が発見され採用されるに至った。以後、関西圏で普及し、やがて関東。そして全国へと普及することになる。

自動改札機の第1号は、プロジェクトX等でご存知の方も多々いると思うが、阪急北千里駅に設置されたものである。当時は自動改札に戸惑う旅客も多く、直接現金を投入する者も珍しくなかったようである。詳しくはプロジェクトX(DVDで発売されているようです)を参照されたい。開発にはパンチ穴方式を国鉄に嫌われるなどの紆余曲折を経て、最終的に現在の磁気方式が発見され採用されるに至った。以後、関西圏で普及し、やがて関東。そして全国へと普及することになる。

2枚投入対応機にも大きく分けて2種類あり、同時投入と連続投入に分けられる。同時投入の場合は、一人分を確実に認識できる代わりに分離が上手くいかずエラーとなってしまう可能性が高くなる。一方連続投入では一人分の組み合わせをどう認識させるかという点で問題が生じる場合がある。新宿のように構内通過サービスを行っている場合やラッシュ時で自動改札に列が出来てしまう場合などにミスが起こる可能性が高い。さらには、これにSuica機能を取り付けた場合などは非常に多くのパターンを考える必要があり、結果として処理に余計な時間を費やしてしまう場合もある。個人的には同時投入の方がいいと思うのだが。

2枚投入対応機にも大きく分けて2種類あり、同時投入と連続投入に分けられる。同時投入の場合は、一人分を確実に認識できる代わりに分離が上手くいかずエラーとなってしまう可能性が高くなる。一方連続投入では一人分の組み合わせをどう認識させるかという点で問題が生じる場合がある。新宿のように構内通過サービスを行っている場合やラッシュ時で自動改札に列が出来てしまう場合などにミスが起こる可能性が高い。さらには、これにSuica機能を取り付けた場合などは非常に多くのパターンを考える必要があり、結果として処理に余計な時間を費やしてしまう場合もある。個人的には同時投入の方がいいと思うのだが。

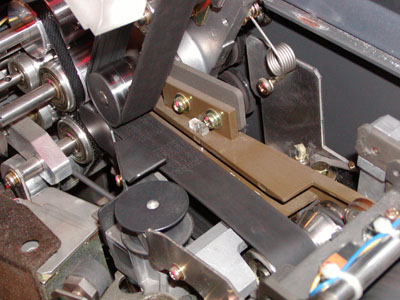

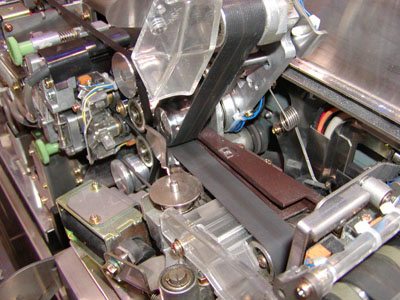

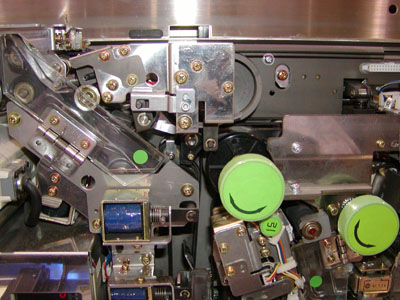

こうして搬送された乗車券は、2枚投入機の場合は排出の際も一組を同時に排出する必要性から、取出し口(写真7段目)前で一時的に保留する機能がついている。大型券+小型券の場合、小型の乗車券は必ず上になる機能付だ。これによって、複数枚の認識を手助けさせている。また、取り忘れ乗車券を一時収納するためのルートも設けられており、着札箱内部で、別に保管されている。(写真8段目。左が別回収部)

こうして搬送された乗車券は、2枚投入機の場合は排出の際も一組を同時に排出する必要性から、取出し口(写真7段目)前で一時的に保留する機能がついている。大型券+小型券の場合、小型の乗車券は必ず上になる機能付だ。これによって、複数枚の認識を手助けさせている。また、取り忘れ乗車券を一時収納するためのルートも設けられており、着札箱内部で、別に保管されている。(写真8段目。左が別回収部)

こうしてみると、あの1メーターばかりの機械の中にも様々な工夫や技術が盛り込まれていることがご理解いただけよう。ただし、切符の処理に関する速度はもう限界にきており、早くできる部分は判定プログラムと演算速度位しかない。今回はプログラムに関して一切触れなかったが、チャンスがあれば研究してみたいところである。

こうしてみると、あの1メーターばかりの機械の中にも様々な工夫や技術が盛り込まれていることがご理解いただけよう。ただし、切符の処理に関する速度はもう限界にきており、早くできる部分は判定プログラムと演算速度位しかない。今回はプログラムに関して一切触れなかったが、チャンスがあれば研究してみたいところである。